Il pianeta delle scimmie (1968): Recensione

Il pianeta delle scimmie, recensione del film fantascientifico diretto da Franklin J. Schaffner. Uscito nelle sale italiane il 10 aprile 1968

VOTO MALATI DI CINEMA  (7,5 / 10)

(7,5 / 10)

Dopo un viaggio spaziale in ibernazione durato più di 2000 anni, l’astronauta americano George Taylor (Charlton Heston) – deluso dalla natura violenta delle specie umana e partito dalla Terra alla ricerca di civiltà migliori – giunge, assieme ad altri due colleghi, su di un pianeta sconosciuto governato dalle scimmie.

Qui, gli esseri umani si trovano allo stato primitivo e vengono sottoposti a crudeli esperimenti scientifici.

Catturato dalle scimmie, Taylor è separato dai due compagni di viaggio e, a causa di una ferita alla gola che gli impedisce di parlare, viene creduto anch’egli un selvaggio.

Si accorge della sua diversità la veterinaria Zira (Kim Hunter), fidanzata con l’archeologo Cornelius (Roddy McDowall), che, a sua volta, in un luogo chiamato “zona proibita”, ha rinvenuto tracce di un’antica civiltà umana intelligente ed evoluta da cui discenderebbe la scimmia: Taylor ne rappresenterebbe il misterioso anello di congiunzione.

Zira e Cornelius presentano il caso anomalo al professor Zaius (Maurice Evans) – ministro della cultura e somma autorità religiosa –, il quale, insensatamente ostile, si rifiuta di credere all’intelligenza dell’astronauta appellandosi alle sacre scritture.

Dopo un tentativo di fuga non riuscito dello stesso Taylor – che frattempo ha recuperato la voce – e un processo sommario da questi subito assieme a Zira e Cornelius (questi ultimi tacciati di eresia), i tre, con l’aiuto del giovane ribelle Lucius (Lou Wagner), decidono di fuggire nella zona proibita, laddove Cornelius ha rinvenuto le antiche tracce umane.

Con loro è anche Nova (Linda Harrison), bella primitiva conosciuta da Taylor durante la cattività.

Raggiunti da Zaius, i fuggitivi trovano con questi un accordo per esplorare il luogo e valutare insieme se, effettivamente, le teorie di Cornelius abbiano un fondamento.

Dinanzi alla prova della bontà delle ipotesi del giovane archeologo, Zaius (che, al riguardo, ammette di conoscere molte verità nascoste) dispone la distruzione di ogni reperto, giustificandosi con la necessità di proteggere la propria specie dall’aggressività dell’uomo.

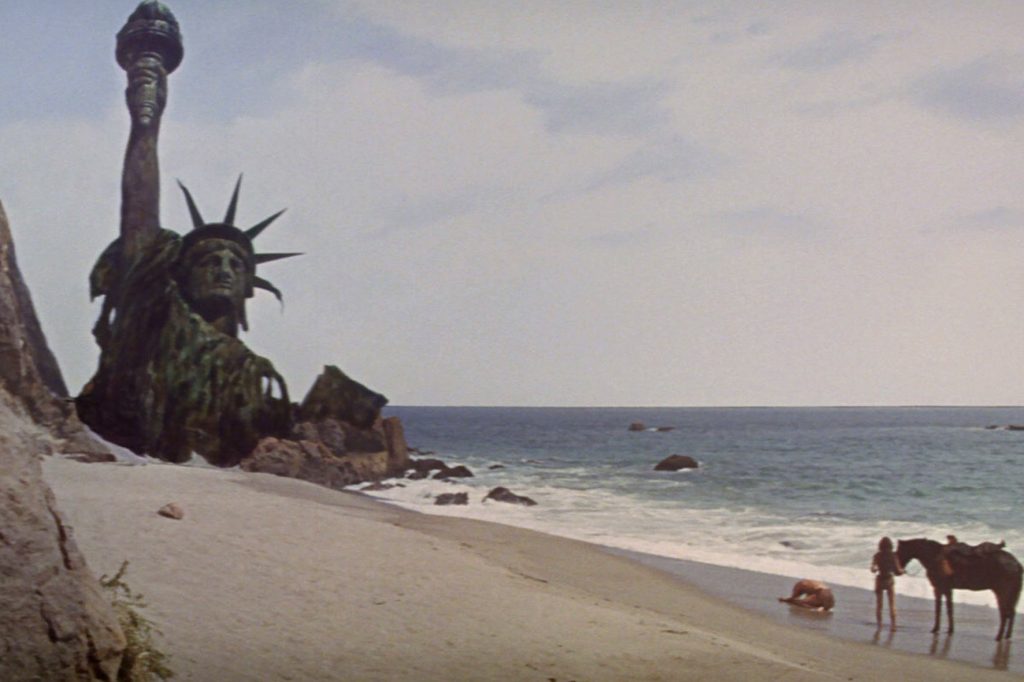

I giovani scienziati si rassegnano alla “ragion di Stato”. Taylor, invece, si allontana a cavallo con Nova verso l’ignoto.

Lungo il tragitto, scoprirà la macabra verità.

Film coraggioso per l’epoca: nel 1968 si è in piena guerra fredda, fioccano da una parte e dall’altra pellicole di propaganda, il rischio atomico incombe e ogni contendente vuol trarne un vantaggio competitivo.

Schaffner decide di tirarsi fuori dal coro e realizza un un film-manifesto di carattere pacifista teso a denunciare senza fronzoli le possibili conseguenze di un terzo conflitto mondiale.

Traendo spunto dall’omonimo romanzo di Pierre Boulle, pubblicato nel 1963, il regista americano nato in Giappone propone un racconto distopico di una civiltà alla rovescia, in cui le scimmie si scambiano di posto con gli uomini.

L’effetto straniante è di quelli garantiti: l’autore non risparmia nessuno. Mette l’uomo dinanzi alla propria stupidità, lo priva di ogni sovrastruttura e lo riduce allo stato bestiale: il governo delle scimmie è diretta conseguenza della sua cecità.

Anche i “sani-valori-americani” sono oggetto di attacco: Taylor-Heston se la prende con la favola dell’eroe nazionale, col mito del patriottismo simboleggiato dalla bandiera U.S.A. goffamente piantata nel terreno arido.

Insomma, nulla vale davvero se il risultato è l’autodistruzione.

Facendo ricorso al racconto filosofico, politico e sociologico, Schaffner non si ferma al tema della guerra e dello scenario post-apocalittico, ma va oltre, affrontando le questioni del rapporto uomo-animale, della ricerca della verità all’interno del dualismo scienza-religione, della discriminazione razziale (qui affidata alla divisione oranghi-gorilla-scimpanzé); argomenti, a distanza di più di cinquant’anni, ancora drammaticamente attuali.

Non usa addolcimenti, piomba dritto sul problema e, grazie al capovolgimento di ruoli che gli consente la massima libertà espressiva, illustra plasticamente nel domani le contraddittorietà della civiltà umana dell’oggi.

Tuttavia, lo stesso capovolgimento della realtà, gli consente di stemperare la durezza di fondo, grazie alla comicità grottesca di alcune scene in cui si scimmiottano (mai verbo fu più appropriato!) comportamenti umani (su tutti, il funerale del gorilla).

Non manca, da ultimo, la strizzatina d’occhio allo spirito rivoluzionario giovanile dell’epoca, simboleggiato nel film dal giovane Lucius (a cui Taylor dice, un po’ ruffianamente, di non fidarsi mai di qualcuno maggiore dei trent’anni).

Il difetto del lungometraggio, però, risiede in una certa ampollosità. I dialoghi, infatti, risultano eccessivamente retorici, persino didascalici. Il Taylor di Heston, più che quelli dello scienziato, sembra indossare i panni di un profeta troppo intento alla predicazione. Gli fa da supporto il personaggio di Zaius, intento a ribadire, ad ogni piè sospinto, la natura cattiva dell’uomo.

Ci sta, per carità, specie in un racconto di denuncia o manifesto che dir si voglia, in cui bisogna arrivare a tutti; ma si ha, comunque, la sensazione del “detto troppo”.

Pur imperniato nel genere fantascientifico, Il pianeta delle scimmie non rinuncia a brevi irruzioni nel legal movie, e anticipa, in alcuni passaggi, il racconto d’avventura in salsa archeologica à la Indiana Jones.

Ottime le musiche raggelanti di Jerry Goldsmith e la fotografia di Leon Shamroy, angosciante nei campi lunghi nel deserto.

L’uso dinamicissimo, persino acrobatico, della camera in alcune sequenze (su tutte, quella iniziale dell’ammaraggio dell’astronave) è da applausi.

Uscito nelle sale (quasi) in contemporanea col mostro sacro 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, Il pianeta delle scimmie ha un avuto un successo tale da dar vita ad un lunghissima fila di sequel, remake e reboot mai davvero all’altezza dell’originale.

In conclusione, il film – premiato con l’Oscar ad honorem a John Chambers per il trucco delle scimmie – risulta scorrevole e avvincente.

Invecchiato bene, mostra solo lievi segni del tempo, dando il meglio di sé nella prima parte e nell’ultima.

La vera chicca, però, sta tutta nell’inquadratura finale: iconografia pura!